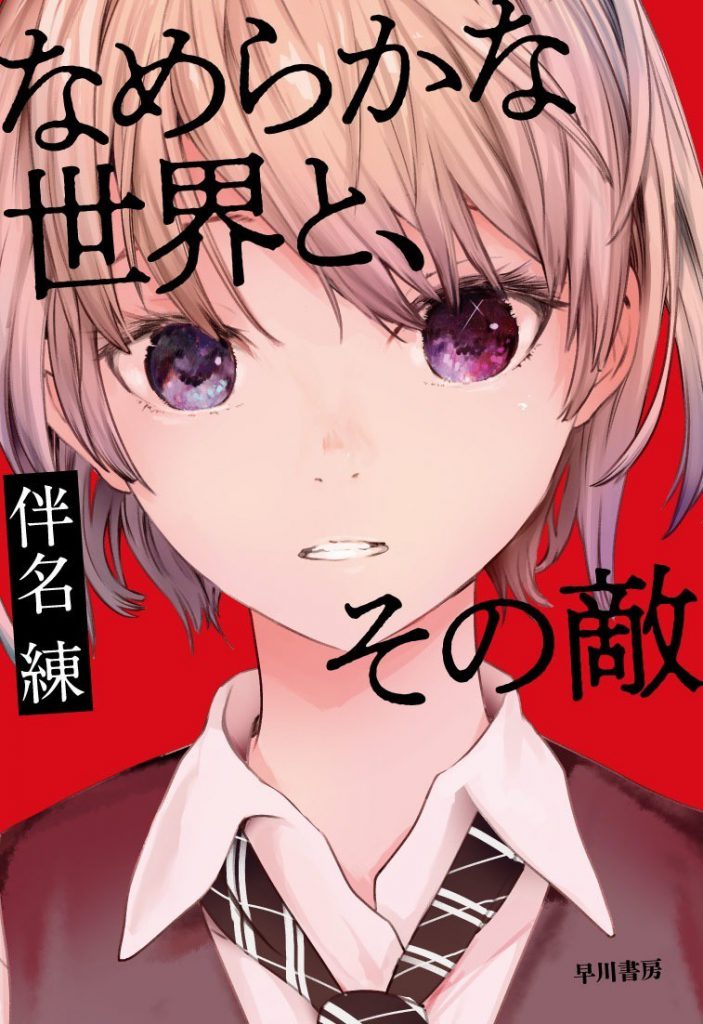

SF作家、草野原々の作品を今までに読んだことがあり、「良し」あるいは「気になる」と捉えている読者には解説は不要。ぜひとも勧めよう。デビュー作、「最後にして最初のアイドル」に負けない規模を持つ、物語とはなにか、キャラクタとはなにかを問いかける作品である。

SF作家、草野原々の作品を今までに読んだことがあり、「良し」あるいは「気になる」と捉えている読者には解説は不要。ぜひとも勧めよう。デビュー作、「最後にして最初のアイドル」に負けない規模を持つ、物語とはなにか、キャラクタとはなにかを問いかける作品である。

さあ彼女の「内面を想像して、共感して感情移入しましょう」。

このシリーズの第1作、「大進化どうぶつデスゲーム」を、先に読んでいたほうがこの小説をより楽しめる。前作は18人の少女たちをすべて一人称で語らせる実験作であったが、話の盛り上がりとその帰結という物語性は存在した。本作では、物語はメタ的にどんどん解体されていく。地球生物の進化の歴史、宇宙規模の物理学など、興味深いガジェットに惹きつけられている間に、遠く離れた地平線に墜落することとなる。

草野原々は、「最後にして最初のアイドル」で、2016年に第4回ハヤカワSFコンテスト特別賞受賞。電子書籍で商業デビュー。同作は2017年、第48回星雲賞日本短編部門を受賞。2018年に「エヴォリューションがーるず」「暗黒声優」を加えた短編集「最後にして最初のアイドル」が刊行された。メタフィクション「これは学園ラブコメです」(2019年)、電子書籍「【自己紹介】はじめまして、バーチャルCTuber 真銀アヤです。」(2019年)がある。