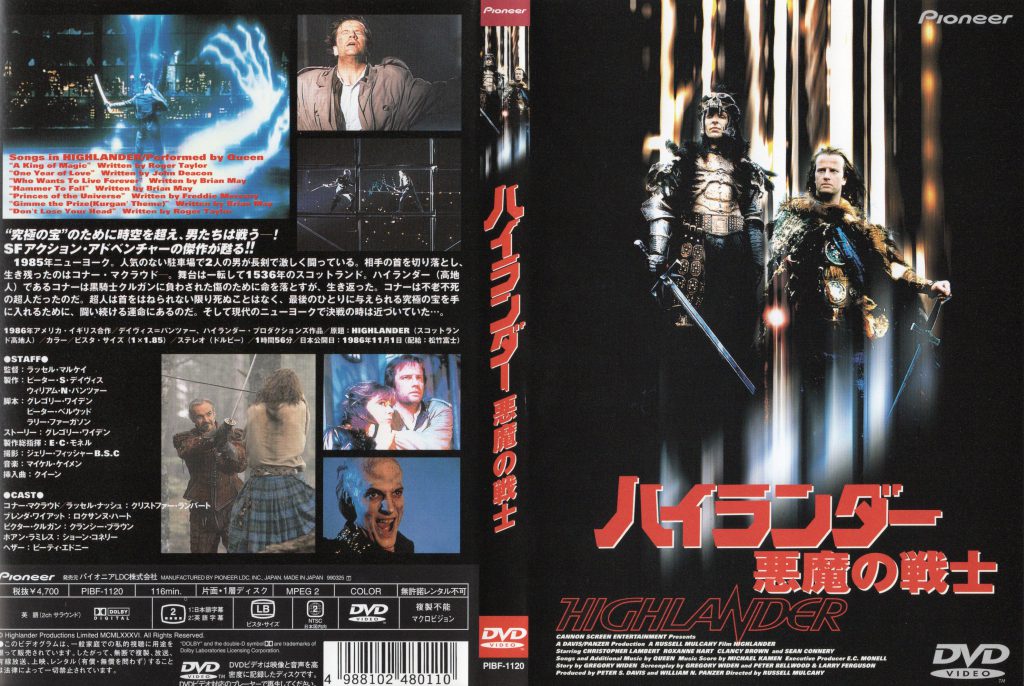

何度も見返せば見返すほど好きになる映画の紹介。2008年のロシア映画「Адмиралъ (Admiral)」邦題:「提督の戦艦」、アンドレイ・クラフチューク監督。

ロシア内戦時の、オムスクの反ボリシェヴィキ政権、臨時全ロシア政府最高執政官アレクサンドル・コルチャークの生涯を、アンナ・チミリョヴァとの愛を軸として描く。

1916年バルト海での機雷敷設艇から物語が始まる。軍功を認められ、皇帝ニコライ2世から黒海艦隊司令長官に任命された。

1917年の二月革命で、ボリシェヴィキ派水兵の反乱による士官階級の虐殺の嵐の中、司令官を解任された。抗議の意味を込めて、日露戦争で授与された聖ゲオルギーの「勇敢」の金剣を海に投げ捨てるシーンが美しい。

ロシア臨時政府のケレンスキーよりアメリカ合衆国に向かうよう命令される。十月革命後、オムスク政府に参加し最高執政官となる。白軍は最初は支配地域を拡大しヴォルガ川に迫ったが、徐々に赤軍が優勢となり、オムスクを放棄しシベリア鉄道でイルクーツクに向かうこととなった。

軍隊と政権中枢を引き連れてだが、アンナ・チミリョヴァとのシベリア鉄道での旅が映画後半の中心となる。鉄道で移動する映画は好きだ。

部下のカッペル将軍率いる白軍の、シベリア大雪中行軍 (Great Siberian Ice March) も描かれる。バイカル湖畔で25万人が凍死したと言われるが、画面上の人の数はずっと少ないものだった。

なお、コルチャーク役のコンスタンチン・ハベンスキーは、Netflixで配信中のドラマ「トロツキー」で赤軍創設者レフ・トロツキーを演じている。