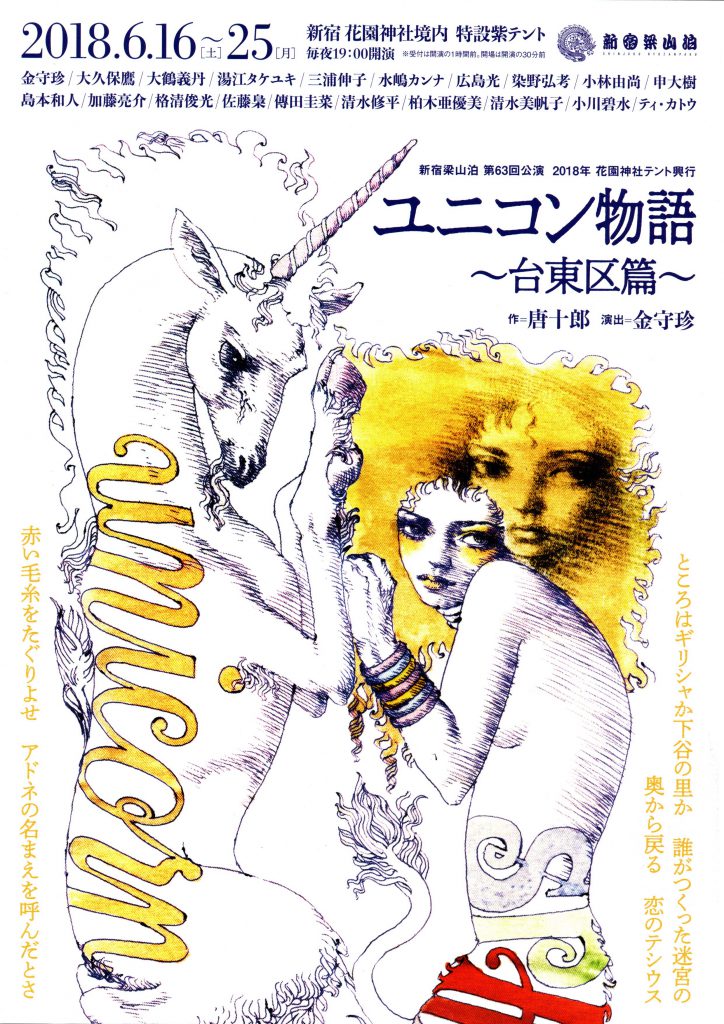

2018年6月17日、新宿花園神社で、新宿梁山泊の紫テント公演「ユニコン物語」を観た。

2018年6月17日、新宿花園神社で、新宿梁山泊の紫テント公演「ユニコン物語」を観た。

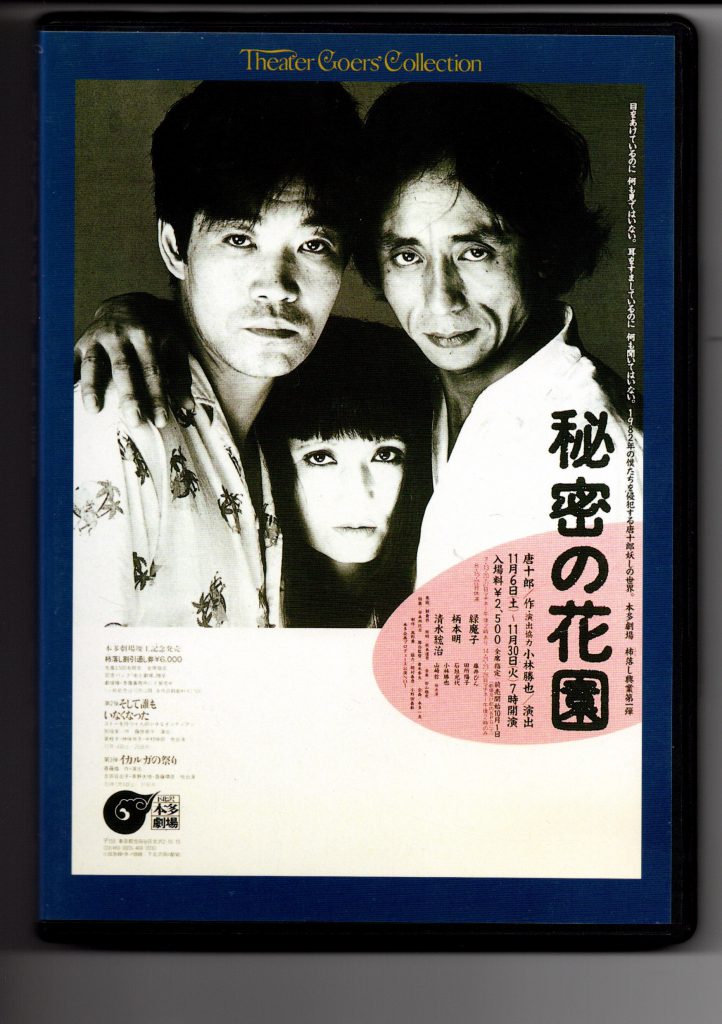

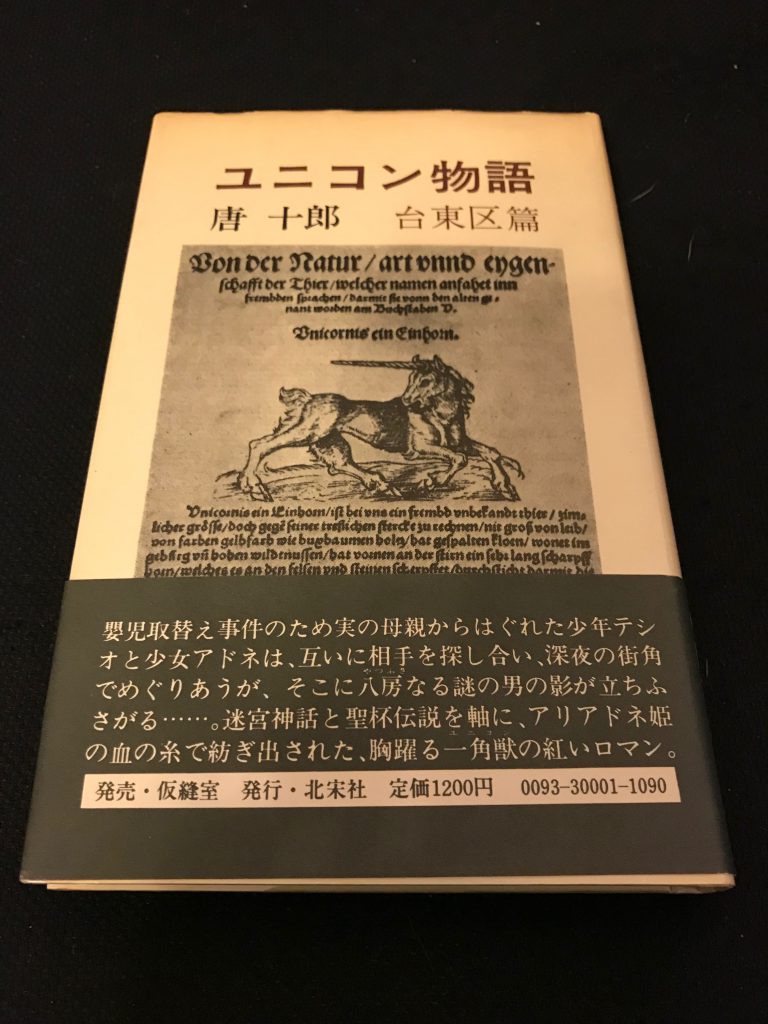

唐十郎率いる紅テント、劇団状況劇場での初演は1978年の春だった。池袋駅東口びっくりガード横にテントを張って、常田富士男が客演したことは思い出した。西武デパート池袋店に、まだ西武美術館があった時代であり、池袋を芸術の中心地と呼んでもおかしくなかった頃の出来事だ。冒頭のカツ丼が空を飛ぶシーンははっきり覚えているが、もうほとんどの記憶がかすれている。根津甚八が状況劇場で最後に主演したのは「ユニコン物語」ではなかったっけ? いや、それは「河童」だったっけ?

劇団唐ゼミで唐十郎による改訂版「ユニコン物語 溶ける角篇」が2006年に上演されたようだが、これは観ていない。金守珍によれば、オリジナルの台東区篇の再演は今回が初めてということだ。

テント芝居では、必ず桟敷席でかぶりつきに座ることを自らに課して来たのだったが、腰がいよいよ耐えられなくなって、階段指定席というものを初めて取った。背もたれ付きのクッションが用意されていて、桟敷にベタずわりするのと比べると信じられないくらい楽だった。

今回も大久保鷹が出るので観に行ったのだ。なかなか出番が回ってこなかったが、昔よくやってた、唇と鼻の間の三角形を緑色にべったりと塗るメイクをしていた。

装置が状況劇場と比べると、全体に立派できっちりと作ってあった。どこからお金が出ているんだと思ったら、文化庁の文化芸術振興費補助金を取得していた。ネンネコ社本社ビルは、状況劇場ではリアカーの屋台みたいなものだったので、

医者 なんか柔構造らしいね

看護婦 はい、どんな地震でも耐えますが、体当たりには弱いらしいですわ

という科白が生きたのだ。

大久保のロケット工場で上演された状況劇場の「糸姫」(1975年)で、小林薫がオートバイで爆音を上げて、舞台上、目の前で回転するのを見て衝撃を受けた。今回の大鶴義丹のバイクアクションは「だから何?」という感想となってしまった。昔と違って、騒音問題で近隣住民の手前、爆音を上げるわけには行かないんだろうなあと同情しておこう。

同時期に上演された劇団唐組の「吸血姫」で、主演した大鶴義丹の異母妹、大鶴美仁音の評判が良い。唐組は唐十郎が倒れてから観に行ってなかったが、次の公演も大鶴美仁音が出るなら足を運ばなくては。