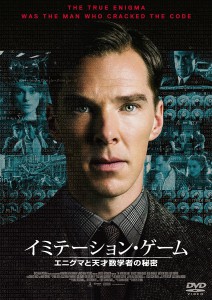

数学者アラン・チューリング(1912-1954)の生涯を描いた2014年の映画「イミテーション・ゲーム」(日本公開は2015年)を、DVDで観ました。監督:モルテン・ティルドゥム。主演:ベネディクト・カンバーバッチ。

数学者アラン・チューリング(1912-1954)の生涯を描いた2014年の映画「イミテーション・ゲーム」(日本公開は2015年)を、DVDで観ました。監督:モルテン・ティルドゥム。主演:ベネディクト・カンバーバッチ。

チューリングマシンの名の通り、コンピューターの誕生に重要な役割を果たしたアラン・チューリングですが、第二次世界大戦中にドイツのエニグマ暗号を解読し戦争終結に多大な貢献をしたことは、1970年代まで国家機密とされていました。

実際のエニグマ暗号解読の詳細については、サイモン・シン「暗号解読」などの書籍に詳しく書かれています。映画ではごく簡単に描写されているだけです。映画内でクリストファーの名で呼ばれる暗号解読装置ボンブは、映画の演出の都合上実物より大きく作られました。まるで1987年の日本のアニメ映画「王立宇宙軍 オネアミスの翼」に出てくる機械式コンピューターのように見えます。「オネアミスの翼」の方も、機械式コンピューターのデザインをボンブを参考にした可能性はあります。

これを書いた後Netflixで視聴可能になったので「オネアミスの翼」を見直してみましたが、コンピューターは電気式であり、機械式ではありませんでした。別の作品でしたか。「屍者の帝国」のは、もっとエレガントなデザインですし、記憶の出どころが不明です。失礼しました。

この映画の特に素晴らしいパートは、エニグマ暗号解読に成功してからラストまでの30分間です。

お勧めの映画です。まずは観てください。