2021年12月9日、シアターコクーンで「泥人魚」を観た。

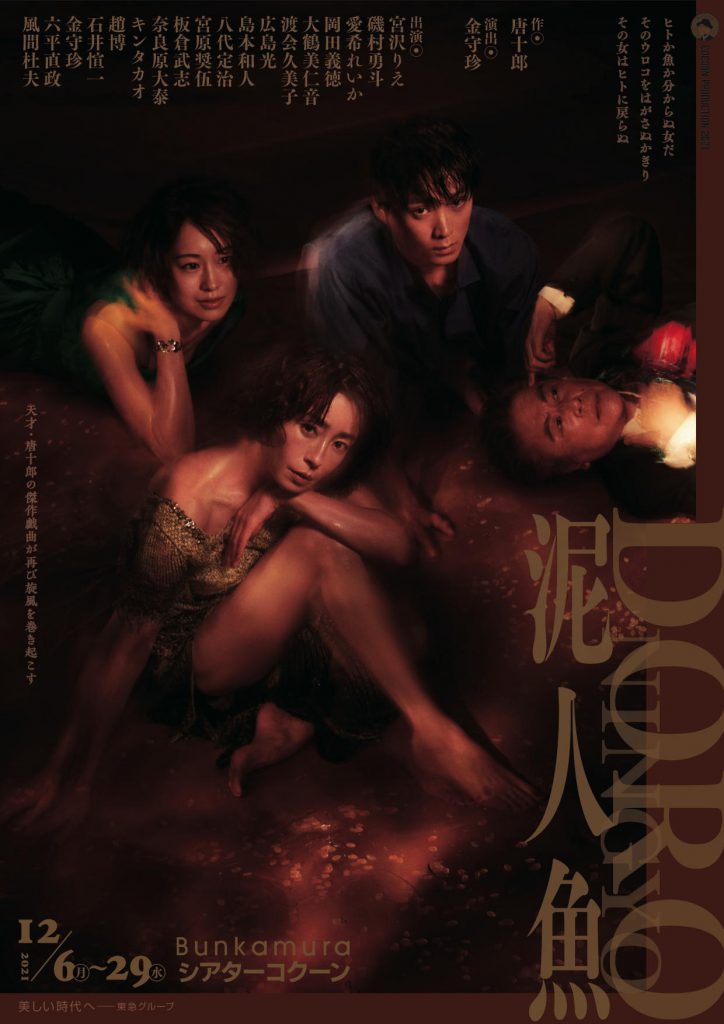

「泥人魚」は、2003年4月唐組で初演。読売文学賞、紀伊國屋演劇賞、鶴屋南北戯曲賞を受賞した、唐十郎後期の名作戯曲である。惜しくも唐組の公演は見逃したが、また唐十郎が熱いと唐組次回作、2003年秋公演の「河童」から唐組の熱心なファンに戻った。2012年5月に唐十郎が脳挫傷の大けがを負って、舞台出演ができなくなるまで観客を続けた。現在唐組は弟子の久保井研が演出している。

18年ぶりの再演となる本公演の演出は、劇団・新宿梁山泊主宰の金守珍。2019年に唐十郎の劇団・状況劇場時代の最高傑作「唐版風の又三郎」を、同じシアターコクーンで上演している。「唐版風の又三郎」も初演の状況劇場の公演は観ていないが、角川書店から出た戯曲を李麗仙、根津甚八を思い浮かべ何度となく読み、安保由夫作曲の劇中歌をいつも口ずさんで舞台を想像していただけに、このときの公演は、安保由夫の曲が使われていないことで期待はずれに感じてしまった。

今回は、積み上げた思い入れがなかったので、素直に楽しむことができた。

主演は宮沢りえ。宮沢りえの舞台は2019年のシス・カンパニーの「死と乙女」以来2年ぶり。この舞台については、川崎市眼科医会報で文章にしたのでこのブログには載せていない。感動を呼ぶ舞台だった。

漁港を去って、今は町のトタン屋で暮らす蛍一(磯村勇斗)のところに様々な人物が押しかけるが、昔お世話になった漁師ガンさんの養女やすみ(宮沢りえ)も現れる。やすみの脚のつけねには輝く鱗のように桜貝が張り付いていた。

トタン製の湯たんぽが数多く天井からぶら下げられ、密度のある空間を作り上げていた。金属製の湯たんぽがまだこの世に存在していることに懐かしさと同時に憎しみを覚えた。筆者は小学生の頃まで、湯たんぽで寝具を温めなければ眠れなかった。就寝中にカバーが口を開けてしまったのか、左足首にII度熱傷のあとのケロイドが残る。

闖入した客の手により何枚かのトタン板で蛍一の家が区切られ、向こう側の世界と隔絶される。諫早湾のギロチン堤防を模している。