女優、李麗仙が、2021.6.22逝去された。

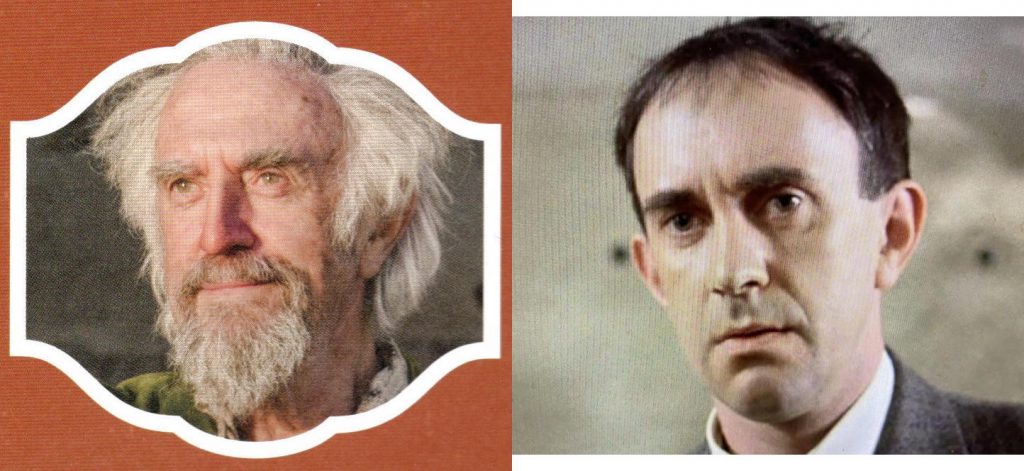

紅テント、状況劇場で主演女優を務め、アングラの女王とも呼ばれた。唐十郎の元妻、大鶴義丹のお母様である。

このブログで以前に触れたが、状況劇場の芝居は1975年の「糸姫」から観ていた。根津甚八と李麗仙が主演という形が定着して久しく、小林薫がメキメキ実力をつけていった時代である。人気は凄いものだった。毎回、テントにぎゅう詰めになって舞台を観た。

故人を偲ぶにあたって、映像ならすぐに再生できる。「任侠外伝 玄海灘」は、1976年公開の、唐十郎が監督した唯一の映画である。大学の劇団の先輩が端役だが出演したので、個人的にも感慨深い。映画のオープニング曲の韓国現代歌謡を、李麗仙と密航の女達で焚き火を囲んで歌うところが写真のシーンだ。

出演者から教わった歌詞はこうだ、

サランエー コーンモッコリ コッケマンデュローソ サーラハヌーン ターンシネゲ コーロテュリゴシッボー ターシヌーサーラハヌイマウーン アルゴケシルカー

これだけの情報で、こはら眼科の峰村健司先生が曲名、歌詞を調べて日本語訳をつけてくれた。이영숙(イ・ヨンスク)が唄う꽃목걸이(花の首飾り)で1972年の曲である。

歌詞カードは、以下のURLで参照できる。

https://blog.daum.net/memil9599/45

愛の花の首飾り きれいに作って 愛するあなたに かけて差し上げたい。 あなたを愛するこの気持 ご存知でいらっしゃるだろうか (以下繰り返し)

Apple Musicに元の曲があった。これは映画のオープニング曲と同じものだ。

https://music.apple.com/jp/album/%EA%BD%83%EB%AA%A9%EA%B1%B8%EC%9D%B4/1064556037?i=1064556111