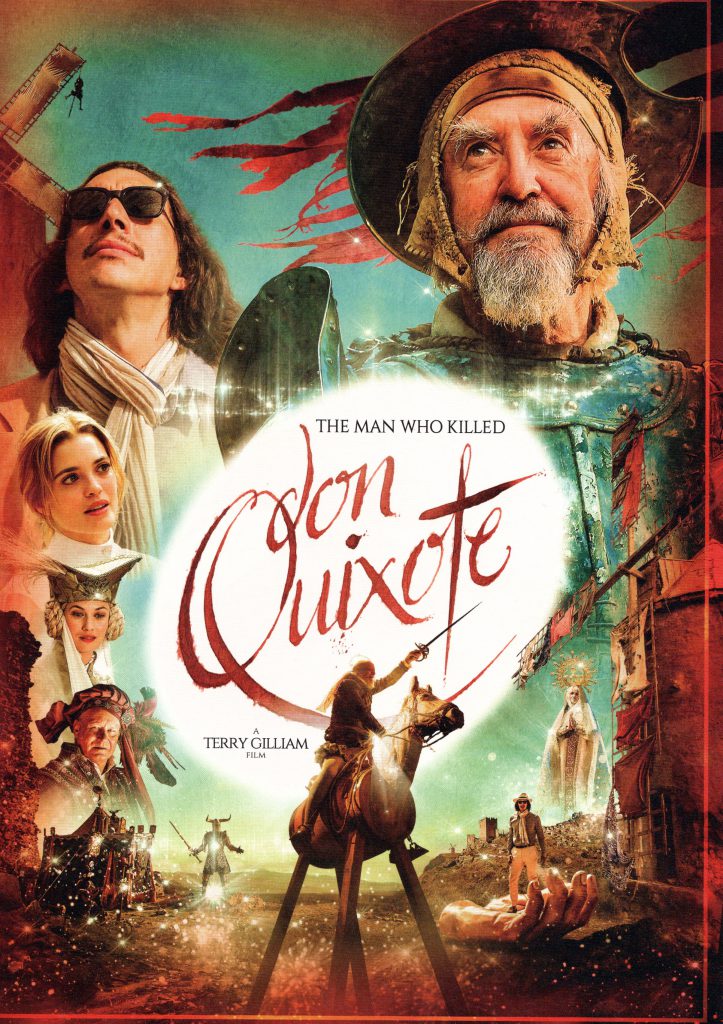

2020年1月26日、TOHOシネマズ・シャンテにて、映画「テリー・ギリアムのドン・キホーテ」を観た。

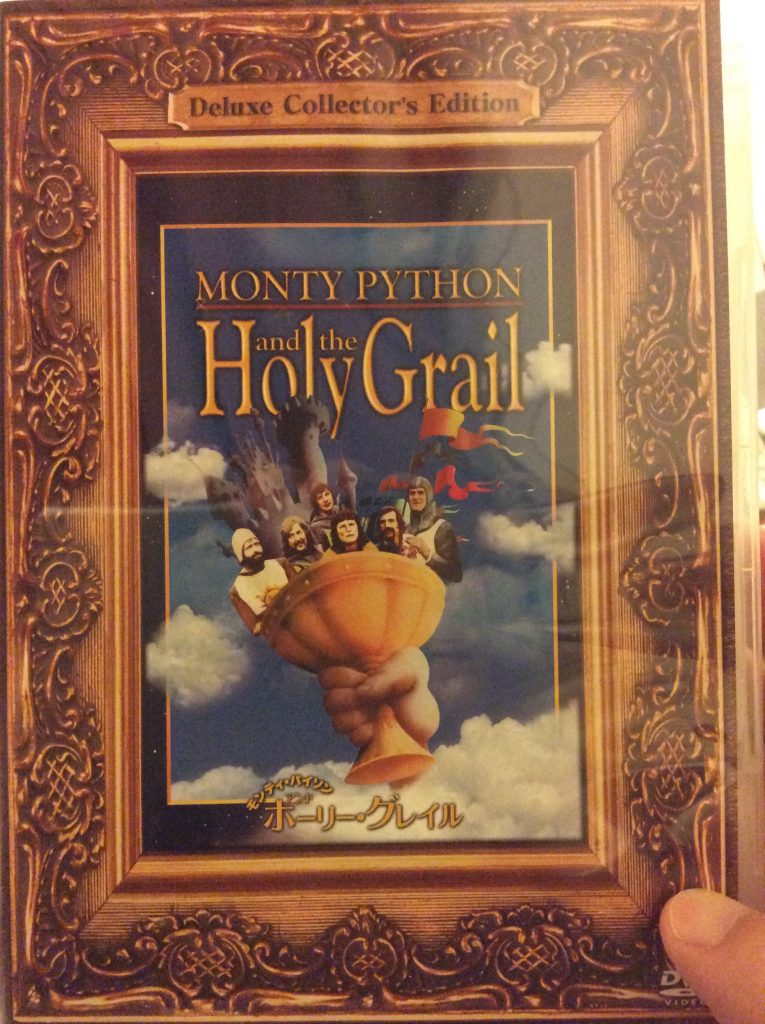

テリー・ギリアム監督については、このブログ、2018年8月31日の「モンティ・パイソン・アンド・ホーリー・グレイル」の投稿で少し触れている。「ドン・キホーテ」の日本での公開が、2020年1月24日という情報をだいぶ前に仕入れ、待ち望んでいたのだ。

構想30年、計画頓挫9回がキャッチ・コピーとしてウェブサイトでは強調されている。最初の流れた企画のメイキング映像が、ドキュメンタリー映画「ロスト・イン・ラ・マンチャ」として2002年に公開され、現在prime videoで配信中である。これも観たほうが作品に対する理解が深まるのだろうが、実はまだ観ていない。

夢と現実、狂気と正気の境界があいまいとなって、さらに冒険と憂き世のせめぎ合いなどメタ的な視点からも語られる。唐十郎などの現代演劇に通じる幻想世界だ。とてもおもしろかった。

CM監督のトビーを、スター・ウォーズ、カイロ・レン役のアダム・ドライバーが演じる。 カイロ・レンとはまた違った情けない男を見せてくれる。ファンは必見だ。

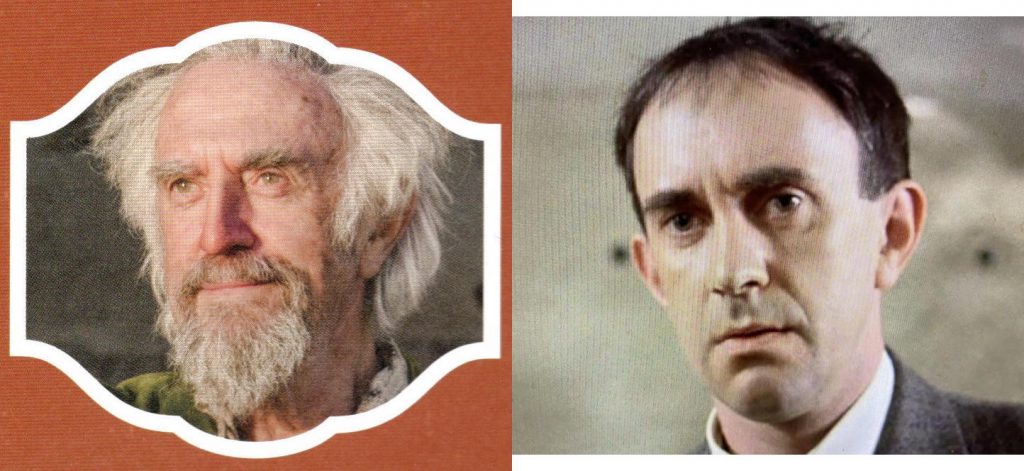

ドン・キホーテはジョナサン・プライスだ。テリー・ギリアム監督の「未来世紀ブラジル」(1985年)で主役サムを演ったところから監督との付き合いが始まった。35年隔たった、2つの映画の写真を並べてみると歳月以上の違いがある。映画パンフレットの隅の方に書いてあった。ドン・キホーテの見事な鷲鼻は付け鼻だと。