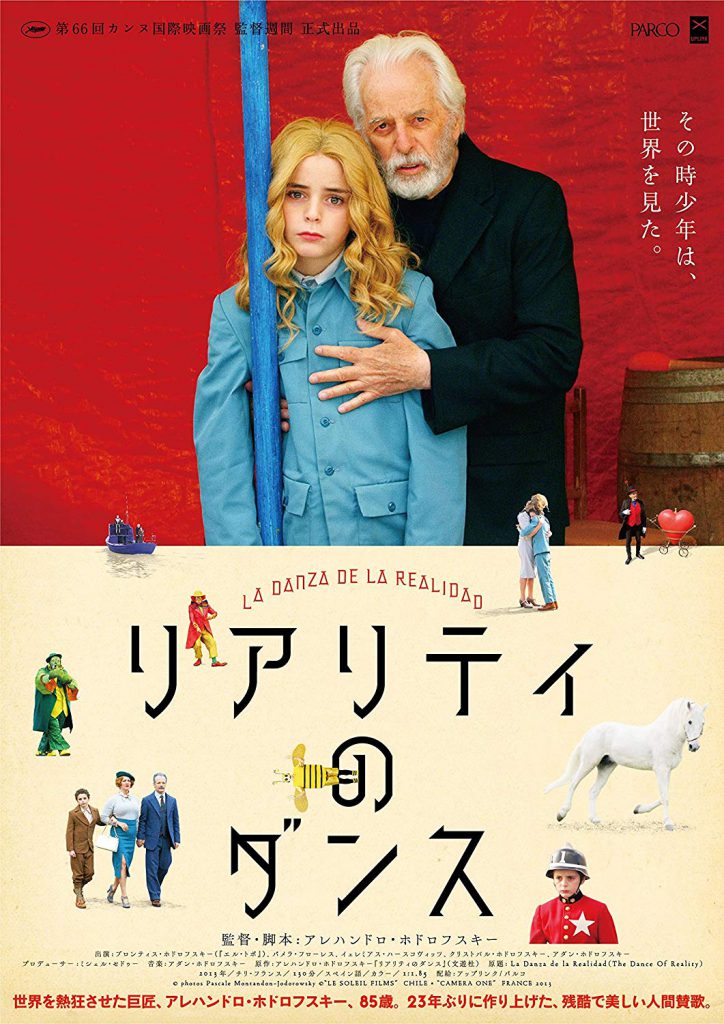

チリ出身のアレハンドロ・ホドロフスキーの、23年ぶりの映画作品となる自伝的映画「リアリティのダンス」(2013)をレンタルDVDで観た。生まれ育ったトコピジャを中心とした話となる。次作「エンドレス・ポエトリー」(2016)でサンティアゴ時代が描かれ、このBD&DVD発売が2018年9月に予定されている。ともに、マジックリアリズムに彩られた作品だ。

チリ出身のアレハンドロ・ホドロフスキーの、23年ぶりの映画作品となる自伝的映画「リアリティのダンス」(2013)をレンタルDVDで観た。生まれ育ったトコピジャを中心とした話となる。次作「エンドレス・ポエトリー」(2016)でサンティアゴ時代が描かれ、このBD&DVD発売が2018年9月に予定されている。ともに、マジックリアリズムに彩られた作品だ。

ホドロフスキーは、1970年発表の映画「エル・トポ」が伝説的カルト・ムービーとして知られている。ジョン・レノンやアンディ・ウォーホル、ミック・ジャガーなどから絶賛されたという。日本での公開は遅れに遅れて1987年だ。筆者が観たのはつい最近のことである。監督が好き勝手に、閃いたイメージとストーリーを展開させた映画というレッテルを貼られていたが、予想外に観やすい作品だった。前半は小気味よいテンポで卑怯な戦いが続く。後半は、ヒッピー文化最盛期の瞑想的映画とも言える。

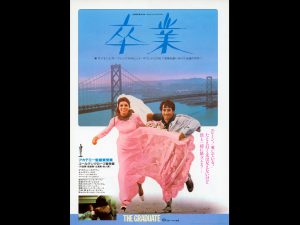

筆者がホドロフスキーを知ったのは、フランク・パヴィッチによるドキュメンタリー映画「ホドロフスキーのDUNE」によってである。2014年7月16日渋谷UPLINKで観た。デヴィッド・リンチが1984年に撮った「デューン/砂の惑星」は、映画ファンも原作ファンもがっかりする出来栄えで、批評家の評価、一般の評価ともに低かった。筆者も映画後半のまとめ方が安直で好きではない。ホドロフスキーによる「DUNE」は1975年に製作開始されたが途中でおじゃんとなった。その顛末を描いた映画が「ホドロフスキーのDUNE」だ。

マジックリアリズムというと、ガブリエル・ガルシア=マルケスの「百年の孤独」に代表される、ラテンアメリカ文学が有名だ。ガルシア=マルケスは好きな作家で、代表作はほとんど読んでいる。映画化された「コレラの時代の愛」を2008年に観たが、映像があまり魔術的ではなく期待はずれだった。「エンドレス・ポエトリー」は、まだ観ていないが、評判からすると心待ちにしていいようだ。