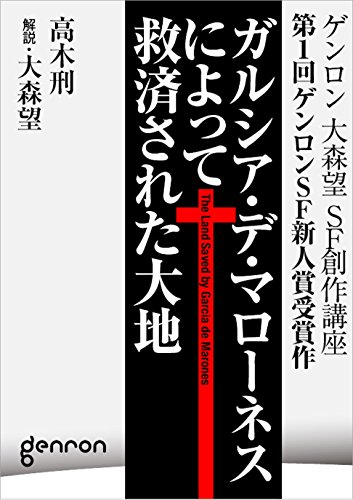

2016年4月に開講した「ゲンロン 大森望 SF創作講座」第1期を受講し、最優秀賞にあたる「第1回ゲンロンSF新人賞」を受賞した高木刑の受賞作が、何度もの改稿を経て電子書籍化された。「ゲンロン 大森望 SF創作講座」の全記録は「SFの書き方」として2017年4月に出版され、シートン動物記に想を得た高木刑の短編「コランポーの王は死んだ」が掲載されている。

2016年4月に開講した「ゲンロン 大森望 SF創作講座」第1期を受講し、最優秀賞にあたる「第1回ゲンロンSF新人賞」を受賞した高木刑の受賞作が、何度もの改稿を経て電子書籍化された。「ゲンロン 大森望 SF創作講座」の全記録は「SFの書き方」として2017年4月に出版され、シートン動物記に想を得た高木刑の短編「コランポーの王は死んだ」が掲載されている。

大森望の言葉を引用すれば、2020年代の日本SFを背負って立つ才能の出発点を見逃してはいけない。

時は、異人(宇宙人)の来訪から約100年経った17世紀のはじめ。理解不能の超技術の機械を、異人は地球人に与えたが、知恵は与えなかった。異人からもたらされた宇宙船により外宇宙旅行が可能となり、地球人は植民惑星を作り上げた。宙洞という特別な空間を渡り、光の速さを超えるのである。それでも、人々は敬虔なキリスト教徒であり、実際の17世紀人の世界観を持ったままだった。

またもや神の子が死んでいる。

地球から遠く離れた不毛の植民惑星にそそりたつ十字架の上で、キリストそっくりの死体が磔となって現れた。

煉獄の描写かと思えるような、イメージが広がっていく。似たものを探すと、絵画ならばヒエロニムス・ボスとサルバドール・ダリか。SF小説ならば、コードウェイナー・スミスの「シェイヨルという名の星」が思い浮かぶ。

物語の最初から登場する無垢な修道女カタリナが、終盤で活躍するのだろうと期待して読んでいたが、肝心なところでは聖船に戻り不在だった。ジャンヌ・ダルクのような英霊にもならなかったし、聖母マリアの慈悲も施してくれない。傷口に指を突っ込むのが役割とは。大地は救済されたかもしれないが、読者の心を含めて救済されなかったものは多い。